わかりやすい医学教室

「肺の切除術」について

2025.10 らいふNo.107

呼吸器外科 田畑 佑希子

肺の手術

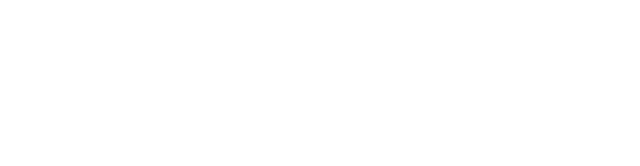

右肺は3つ、左肺は2つの肺葉に分かれています。口や鼻から空気を吸うと、気管支を通って左右の肺に入ります。血液は心臓から肺動脈で肺に送られ、肺静脈で心臓に戻ります。気管支も血管も胸の中央付近から左右の肺に入り、どんどん枝分かれして肺の端まで届きます。

肺を切除する手術は、肺癌や他臓器癌からの肺転移など腫瘍の治療、診断がついていない肺腫瘍の検査、気胸の治療などのために行われます。疾患や病状によって、肺を切除する範囲や方法を選択します。

図1: 肺葉(左)と区域(右)

図1: 肺葉(左)と区域(右)肺の切除範囲

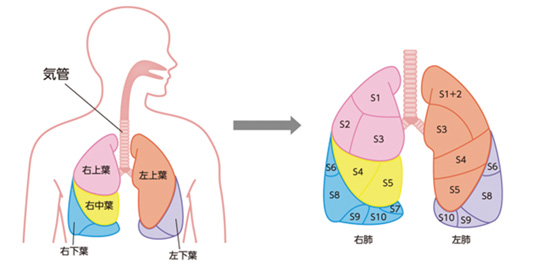

部分切除術 (楔状切除術)

肺を一部切除して縫い閉じる。小さくて肺の表面に近い腫瘍や気胸で行われることが多い。切除される肺の量は比較的少ない。

肺葉切除術

病変がある肺葉ごと切除する。主に肺癌の根治術で行われる。肺動脈や肺静脈、気管支も切離する必要があり、片方の肺の1/4から半分くらいの肺が切除されるので、肺の切除量に応じて呼吸機能も下がる。

区域切除術

肺葉をさらに区域に分けて切除する。肺葉からさらに枝分かれした肺動静脈や気管支を切除するので、肺葉切除より複雑になるが肺の切除量は少なくできる。部分切除では切除がむずかしい大きさや位置の病変で行われる。肺癌では一定の条件を満たす場合に限って、呼吸機能を温存する目的で選択されることもある。

図2: 肺の切除範囲

図2: 肺の切除範囲手術の方法

肺は胸郭に囲まれているため、肋骨の間から手術を行います。大きな創で肋骨を切離して行う開胸手術、細いカメラや器械を使用して小さな創で行う内視鏡手術があります。内視鏡手術では胸部の内視鏡である胸腔鏡手術のほか、ロボット支援手術も行われており、当院も手術支援ロボットDaVinci Xでの肺切除術を導入しています。

それぞれの方法に、良い点や得意な操作、苦手な操作などの特徴があるため、患者さんの状況に応じて手術方法を選択しています。現在、当院ではほとんどの手術を内視鏡手術で行っていますが、複雑な操作や安全に手術を行うため必要な場合は開胸手術を選択しています。

開胸手術

脇の下から背中までの15-30㎝ほどの創で、肋骨を切除や切離して行う。大きな病変や複雑な操作が必要な場合に適している方法。

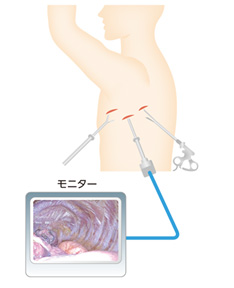

内視鏡手術

3-8cmほどの小さな創と、1-4か所の穴のような創を組み合わせて行う。それぞれの創から細長いカメラや器械を入れて、胸の中で肺や血管を切除し、創から切除した肺を取り出す。肋骨を切除することは少なく、開胸と比較して術後の疼痛が軽減されることが多い。小さな創では手術困難な場合、途中から開胸に移行する。

胸腔鏡手術

カメラや手術の道具を医師が直接操作する。

ロボット支援手術

カメラや手術の道具はロボットのアームに接続されており、医師はコンソールでロボットを操作する。胸腔鏡手術よりも視野が拡大でき、先端がよく動く道具を用いるため、狭い部位や細かい操作が必要な手術で有効とされている。

図3: 胸腔鏡手術のイメージ

肺切除術の術前・術後

肺を切除すると呼吸機能が下がってしまうため、術前から準備を始めます。呼吸リハビリテーションで術前から上手な呼吸法を覚え、呼吸機能の改善を目指します。タバコを吸っていると喀痰が増えて術後肺炎になりやすいため、1日でも早く禁煙してもらいます。

術後は胸の中に胸水や空気が貯まるため、排出するために管 (ドレーン)を留置します。手術翌日にはなるべく離床して、病棟内を歩くなどのリハビリテーションを始め、飲水や食事も可能になります。術後に寝たきりでいると、体力や呼吸機能が落ち、喀痰がうまく出せなくて肺炎になるなどの術後合併症が増えるため、なるべく早く体を動かすことが大切です。

図の参照元(web)

・患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年版 (日本肺癌学会)より、図1, 3

・がん情報サービス (国立がん研究センター)より、図2