わかりやすい医学教室

大動脈解離について

大動脈解離とは大動脈の壁に亀裂が入り、壁が内膜と外膜に分離されてしまう病気です。突然に発症することが多く、その場合は急性大動脈解離といわれ緊急に治療が必要な状態です。この病気の年間発症頻度は人口10万人あたり3人といわれており、男女とも70歳台が発症のピークといわれています。また、この病気の発症は冬場に多く夏場に少ない傾向があり、時間的には活動時間帯である日中に多く、深夜から早朝にかけては少ない傾向があります。

2012.1 らいふNo55

心臓血管外科 杉木 孝司

病型分類

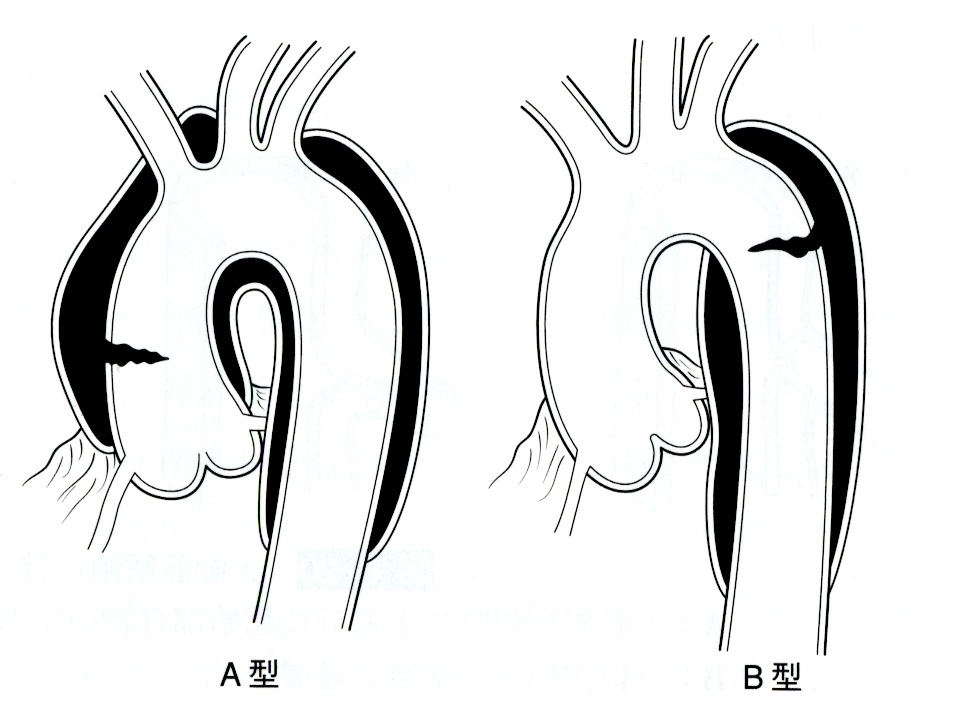

大動脈解離の病型についての分類にはいくつかありますが、一般的に用いられている分類をStanford分類(図1)といいます。心臓に近い上行大動脈に解離が及んでいるものをStanfordA型といい緊急手術が必要になる可能性が高い状態です。上行大動脈に解離が及んでいないものをStanfordB型といい、ほかの合併症を伴っていなければ降圧療法など保存的に集中治療する適応になります。

図1 Stanford分類

疫学

上行大動脈に解離が及ぶStanfordA型は極めて予後不良な疾患で、症状の発症から1時間あたり1?2%程度の致死率があるといわれており、内科療法のみでは1ヶ月後の生存率が50%程度と報告されています。一方外科治療の成績は1ヶ月後の生存率が80%と報告されており、診断がついた時点で緊急手術の適応となります。

一方StanfordB型の自然予後はよく、合併症がない場合は内科治療および外科治療の成績は1ヶ月後の死亡率が10%程度で差が無いと報告されており、基本的には降圧療法を中心とした保存治療で経過をみる事になります。

臨床症状

典型的な臨床症状としては、StanfordA型では胸部および背部、StanfordB型では背部の突然の激痛で発症することが多く、大動脈解離の進展とともに腹部に疼痛の部位が移動していくこともあります。典型的でない症状としては意識消失、下肢虚血症状、脊髄虚血症状や腎、腸管虚血症状などが初発症状となることもあるため注意が必要です。また初発症状が胸痛や腹痛などであることから、急性冠症候群や急性心膜炎、肺梗塞、胆嚢炎などと診断されることもあり鑑別診断が重要になります。

診断

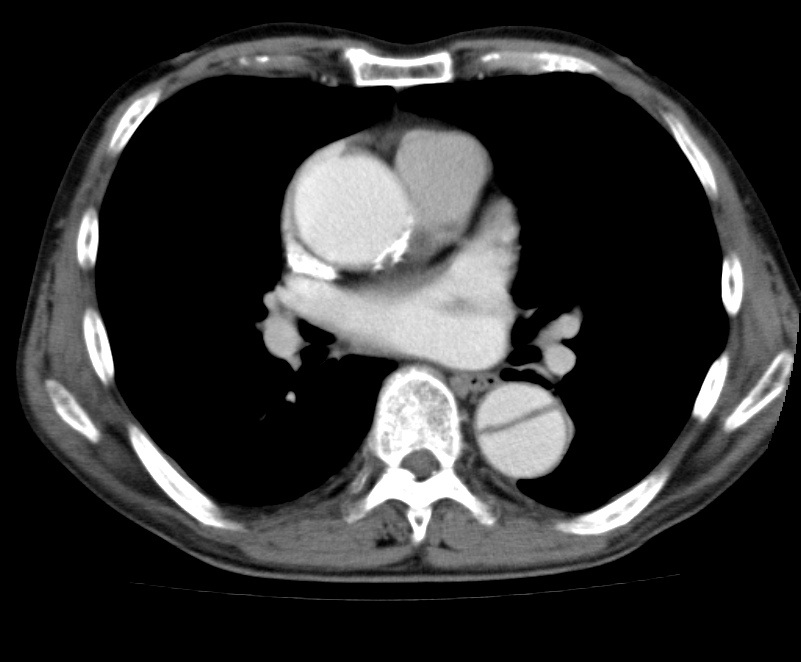

臨床症状や他の検査結果を確認した上で大動脈解離が疑われる場合には、造影剤を使用したCTスキャン検査を行います。造影剤を使用することで血管内の状態を正確に把握することができます。大動脈解離の診断にはCTスキャン(図2、3)が最も有効です。

|

|

| 図2 Stanford A型大動脈解離 | 図3 Stanford B型大動脈解離 |

治療

CTスキャンで大動脈解離と診断された場合、病型によらずすぐに治療開始となります。StanfordA型であれば緊急手術となります。手術は人工心肺を使用し全身の体温を26度程度まで下げ人工血管置換術を行います。

StanfordB型であれば、すぐに降圧療法を開始します。ほとんどの症例で高血圧を合併しているため、血圧の目標を100?120mmHgとし目標血圧に下がるまで降圧薬の持続点滴や内服薬を使用します。発症後3週間から4週間かけて血圧をコントロールしつつ徐々にリハビリを進めていきます。

臨床経過

いずれの病型においても退院後は外来で継続して血圧コントロールをしていく必要があります。また、外来で定期的にCTスキャン検査を行い大動脈解離の悪化や大動脈径の増大などを確認する必要があります。

最後に

大動脈解離は発症後早期に適切な診断と治療を受ければ救命できる可能性の高い病気です。前述のような症状が出現した場合には、我慢せずに専門医を受診し適切な治療を受けることが重要です。